멋있는 것— 을 하고싶다는 생각.

디자인을 전공하고 일을 하게 된 것은 그림 그리는 것을 좋아해서가 그 시작이었다. 이따금씩 들었던 이야기로는 예술 계통에서 돈을 벌려면 디자인을 해야 한다 정도였지만, 그마저도 사실 나에게는 해당되지 않았던 것이 나는 디자인이 멋있어 보여서 시작했다. 디자인을 잘하고 싶은 마음은 있었지만, 디자인으로 성공을 할 것이라던가 이 능력으로 돈을 많이 벌어야겠다는 생각은 애초에 별로 없었다. 좀 더 정확히는 거기까지 생각이 미치지 못했다.

그럼에도 불구하고 디자인이라고 하는 것이 좋았고, 이것을 잘하는 선배들이나 온라인의 작업을 보면 그저 ‘멋’있어 보였다. 어쩌면 당시 내가 생각했던 모티베이션이라고 하는 것은 ‘멋’이라는 키워드로 퉁쳐질 수 있다는 사실을 보면 놀라우면서도 어쩌면 당연한 거 아닌가 하는 생각을 한다. 내가 좋아했던 대부분의 뮤지션들이 그 재능을 키운 이유가 이성에게 멋있어 보이고 싶어서라고 하는 것을 여러 경우에 들은 적이 있다.

선택하고 싶은 것을 선택하고 사는 것이 돈을 버는 목적이기도 하기에 나는 운이 좋게도 디자인을 하는 것이 시대적 요구와도 그리고 내가 하고 싶은 것과도 맞아 떨어져 하고 싶은 것을 하면서 돈을 벌 수 있었다고 생각한다. 그 과정에서 IT 디자인은 몇 차례 패러다임 시프트가 있었던 것 같다. 그러고서 지금을 보면 내가 초기에 디자인에 대해 기대했던 멋과는 상당히 다른 어떤 것이 되어 있더라.

새는 이야기이지만, 나는 인생에서 몇 년에 한 번씩 음악하는 사람들을 보면서 정말 멋있다고 생각했다. 그리고는 이번 생에는 나에게 음악적 재능이라는 것은 있지 않기 때문에 이것을 발전시켜서 무언가를 하기에는 이상과 현실의 괴리가 너무 크다고 금새 생각해버리곤 했다. 음악 이야기를 꺼낸 것은 나는 디자인이 멋져 보이는 음악의 속성과 닮을 수 있다고 생각했기 때문이다. 그리고 그 재능이나 호기심이 음악에 비해 있다고 생각했기 때문에 디자인을 잘하고 싶었다.

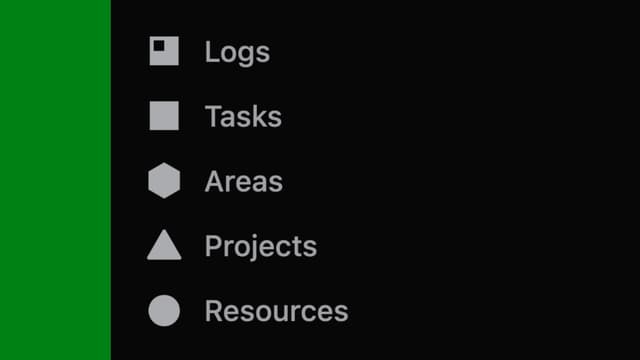

어쨌든 시작할 때야 돈에 대한 생각이 없었지만, 이후에 일어나는 일련의 선택들에서는 그것에 대한 고민을 하지 않을 수 없었고, 디자인 분야 중에서도 UX가 좀 더 안정적인 직업으로서 자리를 잡아나간 것도 있고, 나도 그것에 꽤 흥미와 재능이 있다고 생각했기 때문에 그 변화에 기쁘게 적응할 수 있었다. 그리고 꽤 몰입해서 그것에 대해 전문성을 가지는 과정을 겪었다고 생각한다.

그런데 그러고 돌아보니 내가 생각했던 예술적 속성으로서의, 그러니까 음악과 닮고자 했던 디자인과는 꽤 멀어져 있다는 사실을 뒤늦게 알아차렸다. 물론 음악도 스스로가 주인공이 되는 영역이 있는 반면, 조연으로 소비되는 영역도 상당 부분 있을 것이라는 생각을 하지만, 음악의—그러니까 정확히는 음악 자체가 주인공이 되는 “컨텐츠”로서의 속성에 대응할 수 있는 디자인적 개념이 무엇이 있을까를 생각해보면 퍼뜩 떠오르지 않는다. 그 자체로 컨텐츠가 될 수 있는가로 물으면 아주 없지는 않겠지만, 적어도 노래에 비해서는 없다고 말할 수 있을 것 같다.

아마 그런 이유로 대학 졸업 이후 나의 선택들에도 그 자체로 의미 있는 결과물을 만드는 것보다는 어떤 요구에 대한 보조적 역할로 디자인을 하게 되는 경우가 많을 수밖에 없다고 생각한다. 하긴 애초에 디자인의 정의 자체가 어떤 목적을 위한 과정을 설명하는 용어이지, 디자인이라는 그 자체를 결과로 설명하지 않는다는 점을 보면 엉뚱한 기대를 했는지도 모른다. 내가 코딩을 공부하고 활용했던 것도 디자인이라는 것이 그 자체로 존립하기는 어려웠기 때문에 기술을 빌려 웹사이트이든 앱이든 무언가를 만들어야했다.

멋있음을 느꼈던 디자인은 결과를 위해 모든 세부 요소를 결정하는 Director나 디자인으로 자신의 메시지를 표현하는 Artist에 대한 동경이었다고 이제는 설명할 수 있을 것 같다. 예를 들면 영화를 만드는 봉준호, 자신만의 색깔을 가진 일러스트레이터나 작가주의적 그래픽 디자이너 등일 것이다. 내가 혼동했던 것은 디자인 사조에 있었던 바우하우스나 스티브 잡스의 디자인적 집착과 그 결과가 어쩌면 나에게 희망 고문을 했던 사실들이지 않았을까 싶다. 아니 좀 더 정확히 말하면 그들이 디자인을 대하는 태도를 보면서 심취한 내가 오해했다는 표현이 맞을 것 같다. —지금 생각해보면 두 사례는 모두 지극히 경제적인 관점을 포함하기 때문에— 그러니까 어쨌든 조연으로서 존재하는 디자인보다는 그 자체가 주연일 수 있는 것을 동경했던 나였다.

일반적으로 그럴지는 모르겠지만 적어도 나는 경제적인 이유만으로 대부분의 중요한 선택을 하는 것이 대체로 멋 없게 느껴지는 것을 보면 꽤나 멋에 집착하는 사람일지도 모르겠다. 그렇다고 내가 멋있고 싶다는 의미는 아니고 각자가 해낼 수 있는 멋을 추구하는 사람 중 하나라고 표현하는 것이 적당한 것 같다.

길게 쓴 글이지만, 이제 AI니 Chat GPT니 하는 것들이 범람하는 시대에서 멋을 추구한다는 것은 어떤 것일까 하는 생각을 어리석게 떠올려보면서, 그래도 멋있는 것을 하고 싶다는 생각은 사라지지 않기 때문에 이런 생각을 글로 적어보고 싶었다. 어쩌면 내가 이제껏 해온 디자인은 그것이 아닐 수 있다는 생각도 열어두고 있다. 그런 생각 자체가 원하던 답을 스스로 찾지 못했음에 대한 변명일지도 모른다. 그래도 좀 더 주체적인 결과물을 만들고 싶은 마음 때문인지 원래 대부분의 SNS 소개란에 Designer라고 써두곤 했는데, 지금은 Digital Craftsman이라고 쓰고 있다.